情報処理技術者試験の答案を開示請求してコピーをもらう方法

はじめに

情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験の筆記試験では、試験の問題冊子を持ち帰ることができるが、答案用紙は当然回収されてしまう。 そのため、解答を控えておきたい場合は問題用紙に写したり、再現答案を作成するのが一般的だが、 特に記述式・論述式の科目ではこれを正確に行う余裕がないことも考えられる。

実は、提出した答案用紙は簡単な手続きをすれば開示してもらえるので、本稿ではその手順を説明する。 答案用紙を開示してもらうと、解答の正確な内容を見直すことができるため、 本番の実力に基づいて良い点・悪い点を振り返ることで自身の学習に役立てられるといったメリットがある。 あるいは単に自分の提出した答案を手元に残しておきたい、というニーズもあるだろう。

この手続きは、個人情報保護法に定められた、行政機関の保有する個人情報の開示に関する規定を利用して行う。 保有個人情報開示請求というとぎょっとするかもしれないが、行政機関が実施する試験には成績や答案の開示を 保有個人情報開示請求の枠組みで行うものが少なからずあるため、身構えるものでもない。

なお、採点作業に関する情報 (設問個別の配点がわかる部分など) の部分は、開示すると試験の遂行に支障があるとされているため、 マスキングして開示される。

※ CBT 方式の試験区分については詳しくないため本稿では考慮しないが、試験内容が非公開として運営される仕組み上、開示はできないかもしれない。

手順

大まかな流れは情報処理推進機構の 個人情報に関する開示請求 のページに記載されている。 ここでは、情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験の答案用紙の開示に絞ってより具体的に説明する。 なお、やり取りの方法は「来所」と「郵送」が規定されているが、執筆時点では、郵送のみで受け付けるとされている。

0. 必要になるもの

- 郵送・来所共通:

- 開示請求手数料: 1 件 300 円

- 1 回の試験を 1 件とカウントする

- 例えば、春期試験と秋期試験を同時に請求すると、申請書が 1 枚でも 2 件 600 円となる。

- 本人確認書類

- この手続きで利用できるのは原則「現住所・氏名が記載」かつ「法令の規定に基づいて交付された」、「本人を確認するに足りる」書類1

- 例: 運転免許証、健康保険証、個人番号カード

- 申請書の選択肢に用意されている書類を用意した方が無難

- 開示請求手数料: 1 件 300 円

- 郵送の場合は以下も:

- 切手 x 3

- 開示請求書の提出用: 84 円

- 開示実施方法申出書の提出用: 84 円

- 答案コピーの郵送料の実費相当: 120〜140 円程度

- 実費は実際の文書の量に応じて「開示決定通知」の際に通知されるので、それを待って用意すればよい

- 「住民票の写し」の原本

- 発行から 30 日以内

- マイナンバーが記載されていないもの

- 本籍地や続柄の記載はあってもなくてもよい

- 本人分のみでよく、世帯全員が記載されている必要はない

- 郵送用の封筒など

- 切手 x 3

1. 開示請求書の作成

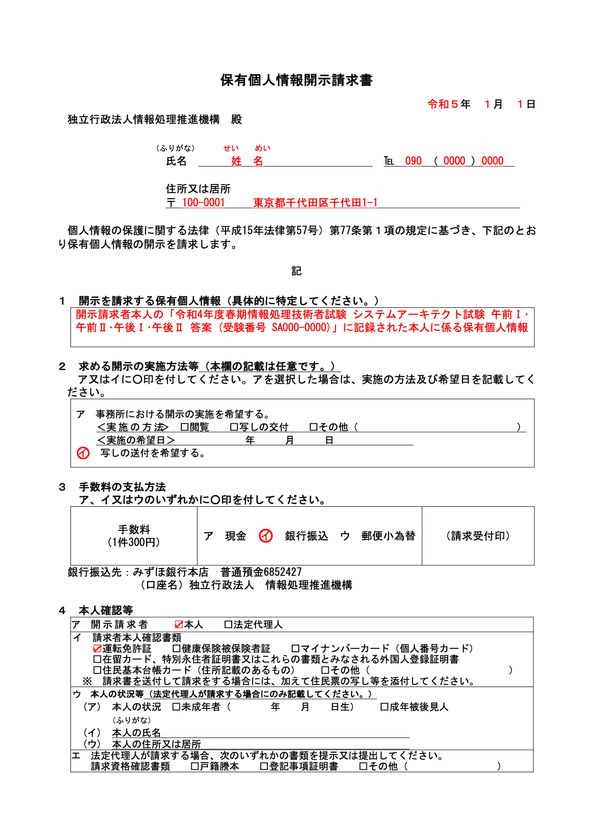

個人情報に関する開示請求 のページの「各種請求書の入手」の段落から、「保有個人情報開示請求書」をダウンロードする。 下記に作成例を示す。請求書の 2 ページ目の説明も参照しながら、赤字部分の要領で記入していく。

印刷は A4 用紙に行う。 記入は、入力してから印刷する方法、印刷してから手書きする方法、どちらでも (または組み合わせても) 問題ない。

「開示を請求する個人情報」は次の要領で、<> 内を適宜記入する。

開示請求者本人の「

<試験期>情報処理技術者試験<試験区分><開示を希望する科目>答案 (受験番号<自分の受験番号>)」に記録された本人に係る保有個人情報

情報処理安全確保支援士試験 (SC) に関しては、試験制度が情報処理技術者試験とは別になっているので、次のように記入する。

開示請求者本人の「

<試験期>情報処理安全確保支援士試験<開示を希望する科目>答案 (受験番号<自分の受験番号>)」に記録された本人に係る保有個人情報

「開示を請求する個人情報」欄は自然言語によるファジーなクエリも利用可能で、対象が特定できればどのような表現でも申請は受け付けられる。 ただし、記載内容が不明瞭な場合には電話等で意図の確認が入る場合があり、互いに余計なな手間や時間がかかってしまう。 向こうから後ほど送られてくる「開示決定通知書」では上記の表記になっているので、齟齬がないように合わせておくことを推奨する。

「手数料の支払方法」は、窓口に持参して手続きする場合は「ア 現金」、郵送で手続きする場合は「イ 銀行振込」か「ウ 郵便小為替」を選択する。 「請求者本人確認書類」は自分が持っている本人確認書類から今回利用するものを適宜選択する。

2. 手数料の支払い

開示請求と同時に、1 件 300 円の手数料を支払う。

- 来所の場合は、提出時に現金で支払う。

- 郵送で銀行振込の場合は、郵送のタイミングで、開示請求書に記載されている IPA の銀行口座へ振り込む。

- 郵送で郵便小為替の場合は、郵送時に手数料分の「定額小為替証書」を同封する。

定額小為替は一見すると便利そうだが、ゆうちょ銀行の窓口に行く必要があるのと、手数料が小為替 1 枚あたり 200 円かかるので、ネットバンキングが使えるなら振込の方が安くて早いことも考えられる。

3. 開示請求書の提出

窓口持参で手続きする場合は、次のものを提出する。

- 作成した開示請求書

- 本人確認書類の原本 (提示)

- 開示請求手数料 1 件 300 円

郵送する場合は、下記のものをまとめて郵送する。

- 作成した開示請求書

- 裏面ないし 2 ページ目にある「(説明)」のページは送らなくてもよい(あっても問題はない)

- 本人確認書類のコピー

- 「住民票の写し」の原本

- (郵便小為替の場合のみ) 手数料分の定額小為替証書

宛先は 個人情報保護方針 の最下部の「お問い合わせ先」に記載されている次の住所である。

〒113-6591

東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス16階

独立行政法人 情報処理推進機構

総務企画部 個人情報保護グループ

原則 30 日以内2 (実際は 1 - 2 週間程度?) に「開示決定通知書」「開示の実施方法等申出書」などが入った封筒が郵送されてくる。

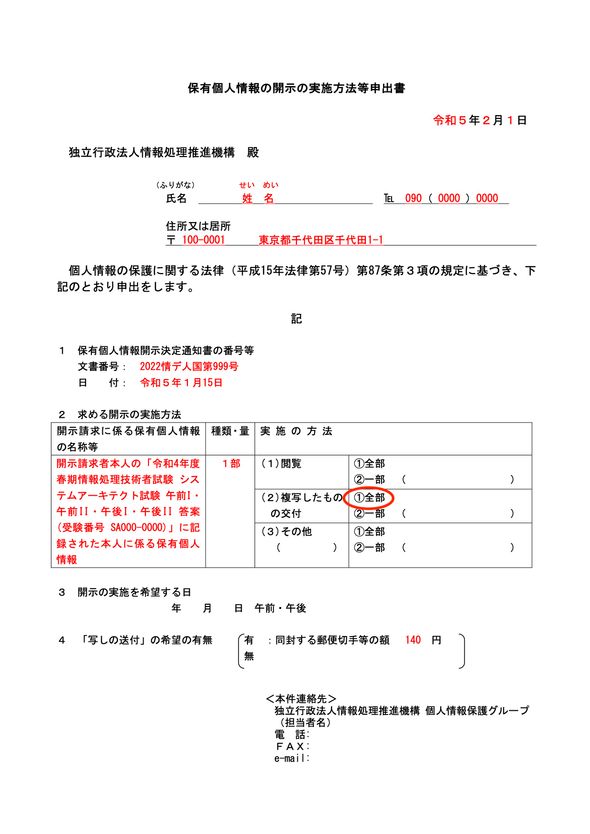

4. 実施方法等申出書の提出

「開示決定通知書」「開示の実施方法等申出書」が届いたら、原則 30 日以内に 「開示の実施方法等申出書」を送り返すと、実際に開示を受けることができる3。 開示される答案を郵送してもらう場合、送料相当の切手も一緒に提出する。

申出書の記入に際しては、記載例が一緒に送られてくるので、それを見ながらやれば作成できる。 「文書番号」「日付」「同封する郵便切手等の額」の部分は、開示決定通知書を参照して記入する。 申出書を作成したら、「3. 開示請求書の提出」と同様に、次のものを 個人情報保護方針 の最下部の「お問い合わせ先」に提出する。

- 作成した「開示の実施方法等申出書」

- 郵送受け取りを希望する場合:

- 切手 (「開示決定通知書」に記載された金額分)

5. 受け取り

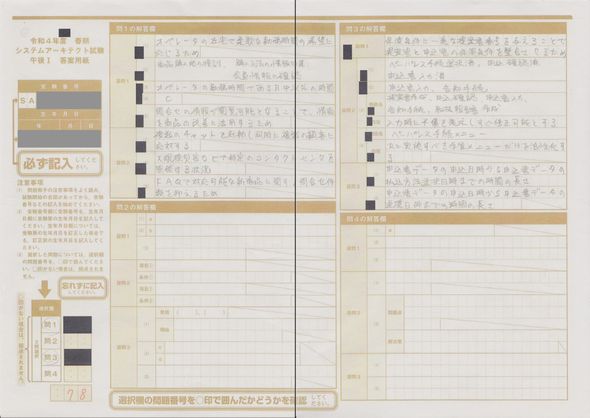

大体 1 - 2 週間程度で、開示された答案用紙が郵送されてくる。 記事冒頭の画像は実際に開示された答案用紙で、黒の塗りつぶしは非開示になった部分、グレーの塗りつぶしはこの記事で公開するために塗りつぶした部分である。

備考

請求のタイムリミットについて

試験後 1 年を過ぎると、原本が破棄されて開示できない場合がある。 内規で保存期間が決まっており、その期間が経過すると文書が破棄される規定になっている。 破棄されると開示してもらうことはできないので、それまでに請求を行う必要がある。 保存期間を経過すると直ちに破棄されるわけではないだろうが、保存期間内に請求するに越したことはない。

情報処理推進機構の 法人文書管理規程 によると、試験の答案の保存期間の基準は 1 年間で、満了後の措置の基準は「破棄」とされている。 また、保存期間の起算日は、原則として翌年度の 4 月 1 日とされている。 この基準通りであれば、試験の翌年度末がタイムリミットと考えられる。

他に開示された方のブログ (情報処理技術者試験の開示請求をしてみた話 - 徒然) によると、答案の保存期間の起算日は、試験日とされているらしい。 そうすると、試験日から 1 年を過ぎると答案が破棄されている可能性があると考えられる。 また、同ブログによると、保存期間が過ぎてもまだ破棄が行われていない場合があり、その際には開示を受けることができる。

一方で、逆に請求が早すぎて差し支えるパターンも考えられる。 試験日から合格発表の間に請求すると、採点や合格発表との兼ね合いで問題がある可能性がありうる (未確認)。

総合すると、合格発表の頃から試験後 1 年の間を目安に請求するのが無難であると思われる。 一旦申請の手続きを始めると、該当の試験期の文書が破棄されていたり、存在しなかったりしても、開示請求手数料はかかってしまう。 不安があるタイミングの場合には、事前に電話等で相談してもよいかもしれない。